par Vincent FOUCHIER*

Une des questions clé du débat est de savoir si l’on souhaite limiter la place de l’automobile dans nos agglomérations. Cette question dépasse largement les aspects technico-environnementaux (pollution, nuisances, coûts, etc.) : elle concerne un choix de société (modes de vie, paysages, équité, etc.). La réponse à cette question de la place accordée à l’automobile est lourde de conséquences quant aux décisions de planification urbaine. Nous illustrerons nos propos avec l’exemple de l’Île-de-France et de quelques éclairages tirés de l’étranger.

La densité peut limiter la dépendance à l’automobile

Plusieurs recherches relativement récentes ont conforté les connaissances sur le lien entre densité urbaine et déplacements. Parmi celles-ci, une fameuse comparaison internationale, « Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence« , réalisée par P. Newman et J. Kenworthy (1), a livré des résultats significatifs. Ces deux chercheurs australiens ont montré que l’usage de l’automobile dans les agglomérations est d’autant plus important que les densités urbaines sont faibles.

Ils ont également mis en évidence la corrélation entre densité et consommation d’énergie dans les transports par habitant. La préservation des ressources énergétiques passerait ainsi par des formes urbaines plus compactes. À ce titre, les villes asiatiques, telles que Tokyo ou Hong Kong, mais aussi les villes européennes, y compris Paris et Berlin, seraient moins dispendieuses en énergie que leurs homologues américaines.

Ces travaux, portant sur 31 grandes villes mondiales, à partir de données agrégées, ont influencé des politiques de « développement durable » dans les institutions internationales, ONU, OCDE, Union européenne, etc., ainsi que dans certains pays, en particulier d’Europe du Nord. Il est ainsi préconisé de pratiquer un développement urbain plus dense (et mixte), jugé seul garant d’une dépendance limitée envers l’automobile.

Nos travaux sur les taux de motorisation et sur les déplacements ont confirmé, à l’échelle de l’Île-de-France et sur une base désagrégée, la relation mise en évidence par P. Newman et J. Kenworthy. Ainsi, à l’échelle régionale, la comparaison des taux de motorisation des ménages selon la densité humaine nette (population plus emplois par hectare urbain), pour les 1.300 communes, est claire : plus les communes sont denses, moins les ménages sont motorisés.

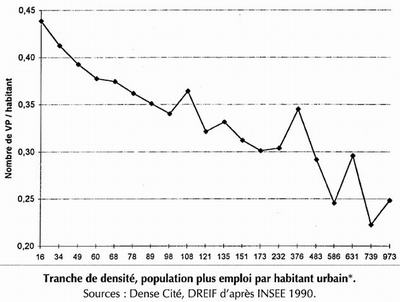

Nombre de voitures par habitant selon la tranche de densité humaine nette communale

On pourrait penser que le facteur de la distance au centre de Paris est aussi déterminant, voire plus, que la densité pour expliquer les écarts de taux de motorisation. Il n’en est rien : les taux de motorisation sont deux fois plus sensibles aux densités qu’à la distance au centre de Paris. En effet, le coefficient de corrélation du taux de motorisation avec la densité humaine nette (r = -0,62) est beaucoup plus fort que celui avec la distance au centre de Paris (r = +0,31). Il existe donc un » effet densité » (qui reste à croiser avec la composition socio-économique de la population).

Les taux de motorisation sont inférieurs à une voiture par ménage uniquement à Paris et dans les communes de la proche banlieue (2). À l’opposé, les 673 communes rurales de la région (370.000 habitants) ont 1,31 voiture par ménage. La différence entre ces secteurs est atténuée, même si elle reste vraie, si l’on observe le taux de motorisation par habitant (on sait que les ménages sont plus petits à Paris qu’ailleurs) : on compte 0,27 voiture par habitant à Paris, contre 0,45 dans les communes rurales.

Entre ces deux extrêmes, on trouve tout un spectre de taux de motorisation. Les caractéristiques communales, à la fois géographiques, morphologiques, socio-économiques, etc., peuvent faire varier considérablement les taux de motorisation, même pour une densité identique.

L’éloignement de Paris, les distances relativement longues entre origines et destinations de déplacements, la faible desserte en transports en commun et la facilité de circulation automobile et de stationnement rendent l’automobile particulièrement pratique dans les secteurs les moins densément bâtis ; elle y est même rendue quasi obligatoire. La situation est totalement inverse dans les secteurs les plus denses, où la possession et l’usage de l’automobile sont très contraints (coûts et rareté du stationnement, congestion, etc.), alors que les transports en commun sont attractifs.

Le taux de mono-motorisation est peu variable, quel que soit le secteur ; il y a partout pratiquement la moitié des ménages qui possèdent une seule voiture, sauf à Paris où cette part est de 40 %. Les variations du taux de motorisation viennent alors des parts respectives de non-motorisation et de multi-motorisation, qui témoignent l’une d’une dépendance aux transports collectifs et à la marche, l’autre à l’automobile.

On observe ainsi que la densité est davantage corrélée à la non-motorisation (r = +0,71) qu’au taux de motorisation moyen : ceci confirme que la densité offre la possibilité de se passer de voiture. La part des ménages non-motorisés connaît pratiquement un écart de 1 à 6 entre les densités les plus faibles et les densités les plus fortes, à nombre d’habitants et d’emplois équivalents.

Les voitures se desserrent plus vite que les habitants

La localisation du développement urbain et sa densité prennent une responsabilité dans le taux de motorisation. Il est donc intéressant de mesurer les tendances récentes de la répartition spatiale de la population, en termes de densités. Nous avons observé une croissance rapide des communes dans les tranches de densités les plus faibles. À l’inverse, les tranches de plus forte densité (Paris et la très proche couronne) n’ont pas connu de variation significative de leur population.

La croissance plus rapide de population dans les communes peu denses se traduit nécessairement par une présence accentuée de voitures dans ces communes, puisqu’on a vu que leurs taux de motorisation sont plus élevés qu’ailleurs.

Les déplacements effectifs et leurs répartitions modales, entre 1976 et 1991, viennent confirmer cette tendance. La mobilité individuelle du Francilien moyen a évolué ainsi (d’après l’enquête globale Transport de 1991 (EGT), traitement INRETS) :

– distance totale parcourue/personne/jour : + 17 %,

– temps de déplacement/personne/ jour : – 5 %,

– distance parcourue en voiture/personne (conducteur)/jour : + 36 %.

Dans cette même période, la marche a vu sa part modale diminuer de 11% sur le nombre de déplacements. De telles tendances régionales, nettement défavorables aux modes de « circulation douce », révélant un rôle croissant de l’automobile, sont l’aboutissement de processus complexes, mêlant les conditions du développement urbain évoquées ci-dessus à des tendances socio-économiques multiples. La responsabilité prise par les densités doit être minorée, mais elle est clairement vérifiée.

Nous avons en effet calculé que les individus qui résident dans les communes de densités humaines nettes les plus faibles parcourent quotidiennement des distances 2,3 fois plus grandes que ceux qui résident en forte densité : 35 km par jour contre 15. La part modale de l’automobile est beaucoup plus élevée dans le premier cas que dans le deuxième.

La séparation des fonctions dans le tissu urbain, corollaire des extensions de faible densité, est également responsable de la place accrue de l’automobile dans les déplacements. La desserte en transports en commun de zones uni-fonctionnelles (parcs d’activités, par exemple) ne sera jamais suffisante pour être attractive vis-à-vis de l’automobile. Or, une large part des urbanisations récentes consiste en des délocalisations d’équipements ou de lieux d’activités autrefois localisés dans des secteurs plus denses et mieux desservis en transports en commun. Ces nouvelles localisations sont une concurrence à celles qui restent en centre-ville.

Les créations de complexes de cinémas périphériques, après celles des centres commerciaux, contribuent à renforcer la place de l’automobile dans les agglomérations : leur accessibilité est bien meilleure pour les personnes motorisées que pour les autres. C’est donc un urbanisme qui exclut les personnes non-motorisées. La dispersion dans l’espace des fonctions (commerce, services, emploi…), qui maintenaient un centre-ville, et l’étalement urbain peu dense se combinent alors pour expliquer le développement de l’usage de l’automobile.

La « durabilité environnementale »

La relation inverse entre densité et place de la voiture vient d’être confirmée. On peut alors tirer des conclusions quant à l’impact écologique de la mobilité selon le contexte de densité.

L’automobile est beaucoup plus créatrice de nuisances par personne transportée que les transports en commun, chacun le sait. Ce constat peut être fait dans des domaines variés (bruit, pollutions, consommation énergétique, occupation de l’espace, etc.), et pour des échelles spatio-temporelles multiples (de l’impact local de très court terme à l’impact mondial de très long terme).

Les distances parcourues quotidiennement par individu varient d’un facteur 2,3 entre la tranche de densité la plus faible et la tranche de densité la plus forte, on l’a déjà dit. Mais les parts modales, ainsi que les vitesses de déplacement, étant de surcroît différentes selon la densité, on mesure que les consommations énergétiques (budget énergie-transport) et les émissions de polluants varient dans des proportions beaucoup plus importantes.

Le résultat est que plus la densité de la commune de résidence est forte, moins l’individu porte atteinte à l’environnement par ses déplacements (et ce quel que soit le critère de densité utilisé). Les différences dans les émissions de polluants sont essentiellement dues à la part modale dominante de l’automobile.

Certes la ville dense produit moins de pollution par individu en déplacement, mais la concentration d’un grand nombre d’individus dans un espace limité se traduit par une concentration des nuisances. En effet, nous pouvons montrer que les taux de motorisation faibles dans le centre de l’agglomération parisienne n’empêchent pas une forte densité de voitures, beaucoup plus forte que dans les autres secteurs de la région. Les sources de nuisances sont donc concentrées. Les personnes directement exposées à ces nuisances sont également plus nombreuses. La ville dense est donc moins polluante, mais plus polluée que sa périphérie peu dense.

Ce bilan écologique est souvent relativisé, voire nié, en particulier dans les milieux « pro-routiers », avec des arguments parfois discutables. On lui oppose un bilan économique (la voiture rapporterait à la collectivité plus qu’elle ne lui coûte), fonctionnel (l’accessibilité automobile serait plus efficace que l’accessibilité en transports collectifs), technique (le progrès devrait éliminer les nuisances dans un avenir proche), idéologique (« c’est ce que veulent les gens »), ou « écolo sceptique » (on n’est pas certain des conséquences de l’automobile, ni sur l’effet de serre, ni sur les atteintes à la santé, ni sur l’incapacité d’adaptation à la disparition des ressources non renouvelables).

Cela explique que les options de développement urbain peuvent prendre des directions opposées, en particulier dans la manière de combiner urbanisme et transport.

Deux options différentes de combiner transports et densités

Aujourd’hui, la technique nous offre un choix pour lequel aucune décision consensuelle et explicite n’est prise : souhaite-t-on étendre les villes, au risque de rompre les liens de proximité physique, au bénéfice d’une mobilité accrue (en automobile) et de télé-actions plus nombreuses, ou souhaite-t-on densifier les villes pour valoriser les centralités et les proximités, et autoriser un usage accru des transports en commun et des modes doux ?

Une grande agglomération, telle que l’agglomération parisienne, ne peut pas être considérée comme un tout homogène, dont le développement dans les vingt-cinq prochaines années se fera par homothétie. L’action publique peut faire en sorte de favoriser certains secteurs pour en accélérer le développement aux dépens d’autres secteurs, dans la perspective de répondre à quelques objectifs prioritaires.

C’est la définition de ces objectifs qui détermine les grandes orientations de stratégie urbaine. Or, les politiques dites de développement durable mises en uvre dans plusieurs pays, évoquées plus haut, ne se fixent pas les mêmes priorités que le schéma directeur de la région d’Île-de-France. Quelles sont les différences ?

L’option du développement durable : l’urbanisme contre l’automobile ?

Influencées par les conclusions de P. Newman et J. Kenworthy, reprises ensuite par l’Union européenne, les autorités publiques locales et nationales britanniques, hollandaises, norvégiennes, etc., ont mis en place des politiques urbaines visant à limiter la mobilité automobile. Elles ont ainsi défini comme objectif prioritaire de la planification une certaine densification des tissus urbains, supposée éviter une banalisation excessive de l’automobile et donc une large part des nuisances en ville et au-delà.

Le Livre vert sur l’environnement urbain de la CEE (1990) synthétise ces principes : » Les stratégies qui préconisent des affectations mixtes et un développement plus dense sont les plus aptes à rapprocher les gens de leur lieu de travail et des services nécessaires à leur vie quotidienne. La voiture pourrait alors devenir un choix plus qu’une nécessité. » La séparation des fonctions et les faibles densités sont très clairement désignées comme responsables de la croissance de la mobilité automobile. Et la voiture est elle-même accusée de dégrader l’environnement ; il ne faut donc pas en rendre l’usage quasi obligatoire par un développement urbain inadapté.

Dans cet esprit, le gouvernement britannique a publié une directive nationale, la Planning Policy Guidance n°13 (mars 1994) : celle-ci fixe l’objectif national de limitation des déplacements automobiles et indique qu’un urbanisme dense et mixte autour des stations de transports publics permet de l’atteindre. Les autorités publiques de rangs inférieurs doivent respecter cette directive. Il s’agit ici d’un principe et non d’actions concrètes de la part du gouvernement.

Aux Pays-Bas, en revanche, le gouvernement ne s’arrête pas aux principes généraux, mais organise lui-même le développement urbain selon des principes identiques à ceux des Britanniques. Le plan d’aménagement du territoire de 1991 ambitionne de dissuader l’usage de l’automobile, en particulier pour les déplacements domicile-travail.

Plusieurs moyens sont mis en uvre pour atteindre cet objectif. Outre des mesures de réglementation du stationnement, de péage urbain, une politique de localisation des « générateurs de déplacements » a été lancée : la politique de l’ABC. Elle consiste à « placer la bonne entreprise au bon endroit ». Les différentes parties du territoire sont classées en trois catégories, en fonction de leur accessibilité :

profil A : activités tertiaires ou équipements ayant beaucoup d’employés ou attirant de nombreux visiteurs, dont la localisation sera de type centre-ville, bénéficiant de tous les transports publics ;

profil B : activités attirant moins de personnes, mais qui doivent rester accessibles par automobile (production, distribution), dont la localisation devra combiner une double desserte automobile et transports publics, plus loin des centres ;

profil C : activités dépendant uniquement du transport routier, dont la localisation sera périphérique.

Une démarche partenariale a été engagée, non seulement avec la participation de différents ministères, mais aussi avec des acteurs privés. C’est ainsi un ensemble de mesures convergentes qui doivent concourir à ce projet.

L’option du gain d’espace individuel : l’urbanisme avec l’automobile ?

Dans le cas du schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF), les objectifs sont sensiblement différents de ceux du développement durable. Ils reposent certes sur une combinaison des politiques de transports et d’urbanisme, mais la finalité recherchée n’est pas la même. L’objectif anti-voiture n’est pas mis en avant, ce qui constitue une différence fondamentale avec les politiques de développement durable que l’on vient de présenter.

D’autre part, le directeur régional de l’équipement, responsable de l’application du SDRIF, Jean Poulit, considère comme très positif le fait que l’agglomération parisienne s’étende et que les densités diminuent : « Les résidents veulent plus d’espace pour vivre tout en préservant la capacité d’accéder à la ville. Ils veulent gagner sur ces deux tableaux. Ce phénomène majeur est irréversible. » (3)

Par conséquent, il est prévu d’urbaniser 44.000 hectares d’ici 2015, qui devront répondre à cette quête d’espace des individus et des entreprises, estimée irrépressible. Tout le fonctionnement de cette agglomération étendue dépendra donc d’une accessibilité améliorée, en particulier grâce à l’automobile pour les liaisons banlieue-banlieue (puisque c’est là que l’on porte le développement).

Les parties du discours du SDRIF sur les ambitions de densification et de développement des transports collectifs ne sont pas facilement compatibles avec cette option du « gain d’espace individuel ». Le SDRIF annonce une volonté de reconquête de la proche couronne, qui pourrait être rapprochée des principes du développement durable. Elle concerne principalement les secteurs désignés comme sites stratégiques ; elle doit d’une part requalifier des espaces en déshérence, d’autre part compenser la dédensification des autres secteurs.

En fait, la reconquête de la proche couronne est une densification par défaut. Mais la réalisation des ambitions affichées semble compromise par le manque de moyens financiers affectés aux secteurs concernés : peu d’actions foncières anticipatrices, des équipes coordinatrices exsangues, peu d’autorité de l’État face aux collectivités locales, etc. On voit mal comment les objectifs de densification pourront être atteints.

Face à cela, les contraintes fixées au développement périphérique sont moins nombreuses. Le SDRIF n’a pas obligé de densité minimale pour les nouvelles urbanisations, qui aurait permis de réduire en partie la dépendance à l’automobile. Les aménageurs locaux ne portent aucune responsabilité vis-à-vis des déplacements (nuisances et coûts) que génèrent leurs projets urbains. Il n’est donc dit nulle part que l’allongement des distances parcourues en voiture est un problème à résoudre par l’urbanisme.

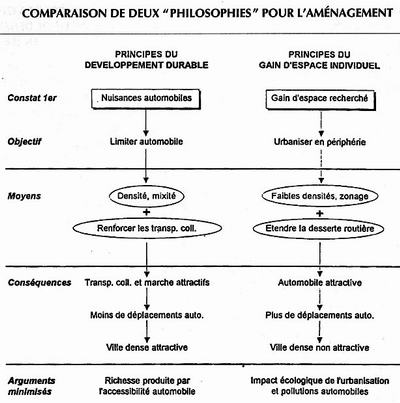

Comparaison des deux scénarios

Chacune des deux logiques présentées forme un tout cohérent et développe un cercle vertueux qui lui est propre. Les objectifs initiaux n’étant pas les mêmes, les villes qui résulteraient théoriquement de ces deux schémas seraient très différentes.

Que ce soit dans le scénario « développement durable », ou dans celui du « gain d’espace », une partie du raisonnement est occultée, ou minimisée. Dans le premier cas, l’impact économique (création de richesse par l’accessibilité) n’est pas vraiment pris en compte. Plus exactement, on lui attribue une valeur moindre que la préservation de l’environnement dans le long terme. Dans le second cas, le coût de l’impact écologique est considéré comme mineur par rapport aux enjeux économiques de l’accroissement de la mobilité automobile : les coûts de réparation sont négligeables en regard des bénéfices de la mobilité (mais certains coûts importants ne sont pas pris en compte).

Le raisonnement du développement durable suppose d’une part que l’augmentation de densité aura un impact significatif sur l’usage de l’automobile, et d’autre part que les économies d’énergie et les pollutions évitées sont suffisantes pour justifier la densification.

Le raisonnement du gain d’espace suppose quant à lui que la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation n’est pas un problème majeur, que la technologie sait résoudre la plupart des nuisances de l’automobile et que l’économique prime l’écologique.

Il n’y a sans doute pas de vérité simple. Une politique de compromis entre l’option du développement durable et celle du gain d’espace serait-elle garante d’une sécurité pour le long terme ?

* Vincent FOUCHIER, urbaniste-chercheur

EPEVRY (Établissement public d’aménagement de la ville nouvelle d’Évry),

IFU-TMU (Institut français d’urbanisme-Laboratoire théorie et mutations urbaines)

Notes

(1) Peter Newman et Jeffrey Kenworthy, Cities and automobile dependance : an international sourcebook. Aldershot : Gower, 1989, 388 p.

(2) Vincent FOUCHIER, » Quel transport, pour quelle ville ? « , in Urbanisme, n° 289, juillet-août 1996, p. 66-74.

(3) » Deux logiques d’aménagement s’affrontent « , in L’Environnement Magazine, n° 1530, septembre 1994, p. 24-31.