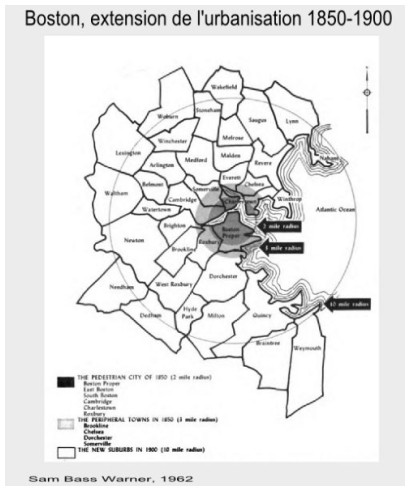

D’une ville dense homogène groupée autour de son port, qui concentrait en 1850 deux-cents mille habitants dans un rayon de trois à quatre kilomètres, où les distances étaient franchissables à pied, Boston devint cinquante ans plus tard une métropole industrielle tentaculaire d’un million d’habitants dispersés dans une tache urbaine de plus de seize kilomètres de rayon, qui était désormais structurée en deux parties aux fonctions urbaines contrastées: un centre industrialo-commercial, qui concentrait aussi les services de communication, qu’entourait une immense couronne de banlieue résidentielle ponctuée de centres commerciaux et industriels secondaires.

Sam Bass Warner(1) a étudié la genèse de vingt-trois mille nouveaux pavillons de la banlieue bostonienne au cours de la seconde moitié du XIXe siècle le long d’une trame viaire en damier: ils étaient de même conception standard, avaient suivi la même évolution de style et leurs occupants auraient appartenu à un même segment socioéconomique. Tout ce serait passé comme si à l’origine l’environnement socioculturel avait influencé les neuf mille constructeurs privés dans leur décision, pour arriver à une population résidente très homogène qui recherchait et pratiquait le même style de vie: la banlieue se serait développée et perpétuée par agglutination de nouveaux quartiers similaires, composés de nouvelles maisons qui se ressemblaient, où tout le monde souhaitait vivre au sein d’un noyau communautaire familial avec un contact avec la nature.

Sam Bass Warner(1) a étudié la genèse de vingt-trois mille nouveaux pavillons de la banlieue bostonienne au cours de la seconde moitié du XIXe siècle le long d’une trame viaire en damier: ils étaient de même conception standard, avaient suivi la même évolution de style et leurs occupants auraient appartenu à un même segment socioéconomique. Tout ce serait passé comme si à l’origine l’environnement socioculturel avait influencé les neuf mille constructeurs privés dans leur décision, pour arriver à une population résidente très homogène qui recherchait et pratiquait le même style de vie: la banlieue se serait développée et perpétuée par agglutination de nouveaux quartiers similaires, composés de nouvelles maisons qui se ressemblaient, où tout le monde souhaitait vivre au sein d’un noyau communautaire familial avec un contact avec la nature.

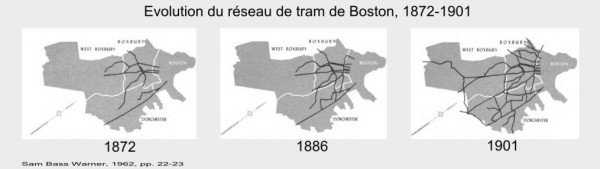

Les politiques publiques auraient eu une grande part de responsabilité dans les choix individuels des résidents de banlieue: l’extension continue dans le temps, sans planification, des réseaux de tram(2) et de services publics comme l’eau, le gaz et plus tard le téléphone et l’électricité, avant que n’aient agi les promoteurs, aurait offert du terrain supplémentaire et rendu accessible le mode de vie recherché, alors qu’en même temps le centre aurait continué à être perçu comme un repoussoir par les candidats à l’accession à la propriété, avec des immeubles résidentiels qui se convertissaient en bureaux ou en commerces tandis que les activités économiques y occupaient une place croissante… Il y avait bien eu une offre d’omnibus en 1826, mais le service était coûteux, lent et peu capacitaire; quant au chemin de fer, opérationnel depuis 1835, il était cher, ne permettait nullement une bonne couverture du territoire, avec une seule gare de terminus, et n’offrait pas de souplesse d’utilisation(3).

Le sentiment à l’époque aurait été que cette rapide urbanisation périphérique correspondait à un surcroît d’activité, dû à la conjonction de l’énergie de milliers de capitalistes individuels avec l’industrialisation née des nouvelles techniques, et que tout ça aurait produit de l’égalitarisme et du bien être pour un segment croissant de population correspondant à la classe moyenne. Le fait que beaucoup de familles aient pu accéder au standard de vie de la classe moyenne et se soient rapidement approprié de nouvelles techniques était considéré comme la preuve d’une réussite de la société urbaine américaine.

Boston et ses conseillers métropolitains avaient pour ambition d’équiper les nouveaux quartiers aux normes sanitaires les plus ambitieuses et ont tenté une remise à niveau pour la vieille ville. De là sont nés les nouveaux standards sanitaires – que la classe moyenne exigeait désormais – et la croyance partagée d’un environnement sûr pour la moitié de la population. L’alliance des élus et des promoteurs a aussi profité aux petits propriétaires fonciers. Les réseaux atteignirent les villages lointains et contribuèrent à urbaniser loin du centre. On croyait que les organismes publics devaient faciliter les projets privés et que la croissance profiterait à l’ensemble du territoire urbain.

Cependant, étaient soigneusement exclus les terrains marécageux ou perchés. Des écoles furent construites rapidement dans les nouveaux quartiers en reprenant le style des promoteurs immobiliers. On attendait que les impôts viennent après coup financer les services et les aménagements. Tout concourait à aménager des terrains vacants en dehors de la ville. Le choix du niveau socio-économique des nouveaux quartiers par les promoteurs, comme une cible marketing, était plus là pour favoriser la vente que pour discriminer, et leurs caractéristiques, stables et homogènes, s’obtenaient plutôt par l’affinité née de l’observation du comportement du voisinage: bien qu’il n’existât aucune réglementation, un nouvel arrivant construisait sa maison en tenant compte du style et du standing de celles qui étaient déjà là.

Donc, élus et promoteurs tâchaient de réunir les conditions pour qu’une part importante de la population réalise son rêve de vivre dans l’entre soi – suivant la formule contemporaine -, dans un univers qui rappellerait moins la ville puisque situé hors de son centre, dans un milieu peu dense où se pratiquait l’individualisme, « private way of life(4) »: ils apportaient tous les réseaux nécessaires à un standard de vie de classe moyenne. Ce qui a concouru à dilater formidablement les dimensions de la tache urbaine bostonienne, et fait perdre à l’endroit la métrique piétonne en créant une dépendance à l’offre de tramway, avant que l’automobile ne prenne le relais quelques décennies plus tard: ces facteurs n’auraient peut être pas agi exactement de la même façon à Philadelphie si on s’en tient aux explications d’un autre analyste.

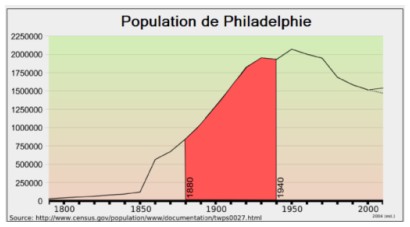

Gary R. Hovinen(5) a essayé de reconstituer l’évolution de cette autre métropole de la grande conurbation-mégalopole de la côte est des États-Unis, sur un pas de temps plus ample, de 1880 à 1941, en intégrant donc l’effet des cycles économiques, mais aussi le niveau socioéconomique de la population qui voulait se loger, ce qui tendrait à tempérer le rôle des réseaux dans l’expansion urbaine. Pour l’auteur, une offre nouvelle de tram à l’époque étudiée, du moins dans sa première moitié, avant la diffusion en masse de l’automobile et des bus, ne suffisait pas à elle seule à enclencher une urbanisation nouvelle dans l’espace où elle s’implantait, d’autres éléments devaient être réunis pour démarrer un processus séquencé. Ainsi il fallait que la nouvelle infrastructure de transport public soit mise en place dans une période de prospérité, comme les années 1880, la première décennie du XXe siècle ou encore les années 1920. Sinon les terrains à construire restaient longtemps sans acquéreurs.

Toutefois, la population de la seule ville de Philadelphie n’a jamais cessé de croitre et avec un taux intercensitaire extrêmement élevé durant la période d’étude, à l’exception d’un léger tassement avant le second conflit mondial. Comme à Boston, les emplois et les services se concentraient dans le centre de la ville. L’urbanisation progressait par manchons le long des lignes de tram, quand le moment de leur ouverture correspondait opportunément à une période d’essor économique, mais l’espace interstitiel restait vide longtemps. Il aurait donc fallu que le marché de l’emploi et celui du logement neuf de banlieue soient en phase pour créer une nouvelle urbanisation à l’endroit. Alors que pendant les années 1880 le chemin de fer – seul moyen de transport rapide pour aller au cœur de la ville – n’était abordable que pour les classes aisées qui ont contribué à peupler les abords des stations avec un flux de nouveaux résidents que n’ont pas tari les crises économiques et financières successives de la période.

Toutefois, la population de la seule ville de Philadelphie n’a jamais cessé de croitre et avec un taux intercensitaire extrêmement élevé durant la période d’étude, à l’exception d’un léger tassement avant le second conflit mondial. Comme à Boston, les emplois et les services se concentraient dans le centre de la ville. L’urbanisation progressait par manchons le long des lignes de tram, quand le moment de leur ouverture correspondait opportunément à une période d’essor économique, mais l’espace interstitiel restait vide longtemps. Il aurait donc fallu que le marché de l’emploi et celui du logement neuf de banlieue soient en phase pour créer une nouvelle urbanisation à l’endroit. Alors que pendant les années 1880 le chemin de fer – seul moyen de transport rapide pour aller au cœur de la ville – n’était abordable que pour les classes aisées qui ont contribué à peupler les abords des stations avec un flux de nouveaux résidents que n’ont pas tari les crises économiques et financières successives de la période.

Mais, là comme dans d’autres grandes villes, le secteur bancaire aurait également joué un rôle important dans le mécanisme de fabrication des nouvelles banlieues américaines, en favorisant les montages financiers pour des sociétés qui spéculaient sur le foncier en proposant à la fois du transport public et du logement relié aux réseaux à proximité, ou en favorisant les fusions de compagnies, en les rachetant après des grèves… La croissance et l’utilisation massive des transports urbains auraient provoqué une ségrégation spatiale(6) avec la middle class située en banlieue – de nouveaux quartiers contenaient des chartes ethniquement exclusives – et les migrants récemment arrivés concentrés dans des taudis au centre.

Déjà en 1831 la métrique piétonne philadelphienne fut mise à mal par la création d’une offre d’omnibus hippomobile, pour ceux qui en avaient les moyens, qui permettait d’atteindre la banlieue immédiate(7). L’année suivante, arrivèrent les premiers trains de banlieue et du comté. Le tram hippomobile fut introduit en 1858, il remplaça les omnibus dès 1860, puis en 1876 le réseau aurait été le plus important des Etats-Unis(8) et déjà, pour l’année 1880, la compagnie transportait quatre-vingt-dix-neuf millions de voyageurs(9); pour accroitre la fréquentation on construisit même un grand parc d’attraction dans la banlieue nord, en 1897.

Et là encore, le mauvais état de la voirie n’aurait pas permis de créer une offre étoffée d’omnibus hippomobiles. L’environnement concurrentiel du transport public changea, d’une foultitude de compagnies en 1860 on arriva à une situation de monopole en 1902 pour le tram et seulement deux compagnies ferroviaires proposaient des trains de banlieue. Enfin, un réseau de métro fut construit à partir du début de la décennie 1900. Comme à Boston, les spéculateurs ont su créer une forme d’habitat en lotissement qui allait susciter le désir de vivre en périphérie urbaine dès le milieu du XIXe siècle, en imitant le cadre pastoral des villégiatures des classes aisées. L’électrification(10) du réseau de tram en 1892 a permis d’en baisser le coût d’exploitation et de le rendre accessible à plus de monde, ce qui fit venir des travailleurs de condition modeste en banlieue, comme les petits commerçants et les employés de bureau, avec du logement en collectif qui comportait quatre ou cinq étages, avec toujours la même publicité qui vantait un cadre de vie pastoral.

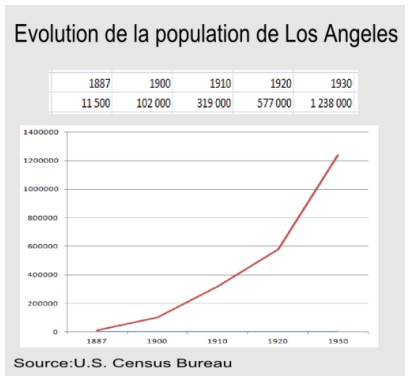

Donc, sans doute le facteur explicatif le plus puissant était-il idéologique, avec la quête du paradis perdu de l’environnement rural qui obligeait à fabriquer sans le dire de la ville dans la campagne… La géographe Cynthia Ghorra-Gobin l’a rappelé pour le cas de Los Angeles(11), en affirmant que les historiens de la ville se trompent quand ils affirment que cette ville et les banlieues américaines résultent uniquement de la mise en service de lignes de chemins de fer puis de tram et plus tard de l’utilisation de l’automobile. Et la valorisation de l’espace suburbain remontrait aux années 1820 aux Etats-Unis, époque où l’on cherchait à concilier les bienfaits économiques de la ville avec le mode de vie d’une communauté rurale proche de la nature(12).

Mais, l’origine du système de valeur qui valorisait la nature serait à chercher du côté des couches aisées urbaines et leurs villégiatures qu’elles ralliaient par le chemin de fer dès que celui-ci fut inventé: pour elles, vivre en harmonie avec la nature aurait signifié se rapprocher de Dieu, influencées qu’elles étaient par les romantismes allemand et anglais et non par le calvinisme et le puritanisme qui opposaient nature et civilisation(13). Les autres facteurs idéologiques favorables à l’espace suburbain auraient été la famille et la maison, considérées comme refuges des valeurs morales et religieuses suivant les prescriptions de nombreux pasteurs: le foyer familial devint un repli qu’on cherchait désormais à implanter à distance du centre urbain perçu comme menaçant avec l’industrialisation et l’immigration qui s’y localisaient dans les pires conditions de l’entassement urbain et sans confort sanitaire(14).

Le début de l’histoire du transport public à Los Angeles ressemble beaucoup à ce qui a été précédemment relaté, avec toutefois des particularités intéressantes. Née sur un territoire conquis sur le Mexique au milieu du XIXe siècle, la Haute-Californie, autour du pueblo conservé, amorça son explosion démographique dans les années 1880 quand fut achevée la rencontre de deux lignes ferroviaires transcontinentales à cet emplacement: cinq mille habitants en 1868, dix fois plus en 1890 et plus d’un demi million en 1920, issus pour la plupart de migration intérieure étasunienne, ce qui donna une homogénéité culturelle anglo-saxonne à la société urbaine.

Le début de l’histoire du transport public à Los Angeles ressemble beaucoup à ce qui a été précédemment relaté, avec toutefois des particularités intéressantes. Née sur un territoire conquis sur le Mexique au milieu du XIXe siècle, la Haute-Californie, autour du pueblo conservé, amorça son explosion démographique dans les années 1880 quand fut achevée la rencontre de deux lignes ferroviaires transcontinentales à cet emplacement: cinq mille habitants en 1868, dix fois plus en 1890 et plus d’un demi million en 1920, issus pour la plupart de migration intérieure étasunienne, ce qui donna une homogénéité culturelle anglo-saxonne à la société urbaine.

Il semblerait qu’à l’époque de cette jonction de lignes un concours de circonstances ait réuni les conditions les plus favorables pour l’entrepreneuriat local: le détenteur de la plus grosse part des actions du principal journal local, le Los Angeles Times, souhaitait développer la ville de façon à dépasser le rang de sa voisine San-Francisco. Du référendum qu’entraînait tout projet d’aménagement et d’équipement de la ville, comme l’exigeait le droit californien, sortait systématiquement une réponse favorable aux intérêts du secteur d’activité des travaux publics… Dès lors, il n’y avait rien d’étonnant par exemple à ce que furent créés trois-cents kilomètres de voirie nouvelle pour la seule décennie 1880, avec les réseaux qui allaient avec, ou encore des centaines de lotissements, puis cinq nouvelles lignes de chemins de fer dans la décennie suivante pour desservir le comté.

La ville s’est donc développée sur le principe des transports en commun, avec le tram et le train, en s’étalant loin du pueblo originel – qui n’a jamais constitué un vrai centre ville, mais plutôt un centre géométrique – sous formes de banlieues peu denses. Les transports publics et la ville s’étendirent en même temps durant un demi-siècle de 1870 à 1920 en accompagnant le mouvement démographique déjà évoqué, dont le secteur privé anticipait l’évolution en construisant des lignes sur les terrains à lotir sans attendre que leurs abords soient couverts de constructions, avec des concessions de longue durée qui étaient négociées entre les entrepreneurs et la municipalité.

La vente des parcelles permettait au promoteur de bénéficier de la plus-value foncière – en partie due à l’existence de l’offre de tram – qui servait à financer la ligne de transport urbain, mais que la faible densité de population contribuait faiblement à rentabiliser, et qui avait tendance à être cédée dès que le lotissement était en totalité construit et vendu, encore plus promptement si elle connaissait une faible fréquentation. À partir de 1885 de nombreuses lignes furent ainsi créées sans cohérence d’ensemble: l’idée de réseau ne vint que plus tard quand furent fondées la compagnie de tram et celle des chemins de fer.

Cependant, lors de la fusion des lignes, la grande entreprise des tramways rencontra des difficultés financières en ne reprenant pas l’activité de promotion foncière et en se recentrant sur le transport et fut vendue. Après plusieurs épisodes de création et de rachat d’entreprises de transport urbain, la décennie 1910 vit s’établir une nouvelle structure capitaliste avec le monopole formé par deux filiales d’une même entreprise ferroviaire qui s’étaient spécialisées, l’une pour le transport urbain le plus central, avec cinq-cents kilomètres de voies, contre deux mille kilomètres pour celle qui s’occupait des relations plus suburbaines.

Durant la période, ces sociétés continuèrent à associer les activités de transport en commun et de promotion foncière, ce qui continua d’alimenter le processus de dilatation de l’espace urbanisé, au moment où apparu l’automobile. Entre 1904 et 1914, le réseau viaire urbain augmenta de sept-cent-cinquante kilomètres: les propriétaires exigeaient alors que son financement soit assuré par la municipalité. Le parc automobile évolua de vingt-mille véhicules en 1910 à un million dix ans plus tard, moment où les entreprises de transport public cessèrent de créer de nouvelles lignes et d’acquérir du nouveau matériel et où leur service commença à se dégrader avec une vitesse commerciale moyenne en baisse du fait d’encombrements causés par l’usage automobile croissant: sans doute leur arrêt de mort fut signifié en 1926 par le résultat négatif au référendum sur la question de la création d’un réseau en site propre pour le tram, qui aurait exprimé le refus des habitants de voir le paysage urbain de Los Angeles ressembler à celui des grandes cités de la côte est. La même crainte de densification aurait motivé un lobbying d’associations d’habitants pour empêcher les deux compagnies de poursuivre la combinaison des activités de transport public et de promotion foncière, qui en outre étaient accusées de corrompre les élus municipaux, et pour la même raison leur subventionnement ou leur municipalisation fut refusée; la période qui suivit la grande crise économique de 1929 accéléra leur déclin puis les fit disparaître(15).

Télécharger l’article au format pdf

Notes

1. “Streetcar suburbs. The Process of Growth in Boston (1870-1900)”, Harvard University Press, 1962, second edition 1978.

2. Carte infra.

3. Warner, ibid. pp. 16-17.

4. Sam Bass Warner, “The urban wilderness history of the American city”, New York, Harper and Row, 1972

5. « Suburbanization in Greater Philadelphia, 1880-1941 », Journal of Historical Geography 11, 2 (1985) pp. 174-195.

6. Sam Bass Warner, ibid. 1972.

7. John Hepp, historien, université de Wilkes, « Public Transportation », article en ligne sur « The Encyclopedia of Greater Philadelphia » consulté le 15 décembre 2015.

8. Cependant au début le service était interdit aux personnes de couleur, jusqu’en 1867, et ne fonctionnait pas le dimanche.

9. Dylan Gottlieb, historien, université de Princeton, « Streetcar Suburbs », article en ligne sur « The Encyclopedia of Greater Philadelphia » consulté le 15 décembre 2015.

10. En 1872 une épizootie équine de grande ampleur à l’échelle des Etats-Unis avait contraint les exploitants de tram à chercher une parade en imaginant une motorisation thermique des véhicules suivant le principe de la machine à vapeur.

11. « Los Angeles. Le mythe américain inachevé », CNRS Editions, Paris, 1997, p. 56.

12. Ghorra-Gobin ibid. p.56.

13. Ghorra-Gobin ibid. pp. 57-58.

14. Cynthia Ghorra‑Gobin, « Les fondements de la ville américaine », Géographie et cultures, 1 | 1992, pp. 3 et 4.

15. Ghorra-Gobin ibid. pp. 72-80.