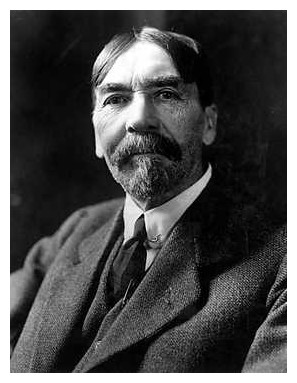

Thorstein Veblen (1857-1929) reste peu connu dans l’espace francophone, malgré un certain regain d’intérêt pour sa pensée et son œuvre qu’on peut constater depuis une dizaine d’années. Si son nom figure dans les manuels d’histoire économique, au titre d’un des pères fondateurs de l’économie institutionnaliste, c’est souvent de façon assez expéditive; on y retient sa Théorie de la classe de loisir (1899), sa critique des économistes néoclassiques et ses réflexions sur le rôle des institutions.

Critique impitoyable de la société de son temps, Veblen ouvre la voie à l’opposition hétérodoxe contre la domination de la pensée néoclassique.

Thorstein Veblen est l’iconoclaste par excellence. Sa vie autant que son oeuvre sont marquées au coin de l’anticonformisme et de la dissidence. Né en 1857, il est élevé dans une communauté paysanne norvégienne émigrée aux Etats-Unis mais très repliée sur elle-même. Après avoir soutenu une thèse de doctorat inspirée des idées de Kant et de Spencer, il se retire pendant sept ans sur la ferme familiale, où il se plonge dans une mer de livres qu’il dévore à une vitesse prodigieuse. Il ne commence à gagner sa vie qu’à l’âge de 34 ans. Ses comportements insolites, son habillement, ses méthodes d’enseignement peu orthodoxes, sa vie sentimentale orageuse, son hostilité affichée à la religion ont compliqué une carrière académique qui a été ponctuée de non-renouvellements de contrat et de périodes de chômage.

Thorstein Veblen est l’iconoclaste par excellence. Sa vie autant que son oeuvre sont marquées au coin de l’anticonformisme et de la dissidence. Né en 1857, il est élevé dans une communauté paysanne norvégienne émigrée aux Etats-Unis mais très repliée sur elle-même. Après avoir soutenu une thèse de doctorat inspirée des idées de Kant et de Spencer, il se retire pendant sept ans sur la ferme familiale, où il se plonge dans une mer de livres qu’il dévore à une vitesse prodigieuse. Il ne commence à gagner sa vie qu’à l’âge de 34 ans. Ses comportements insolites, son habillement, ses méthodes d’enseignement peu orthodoxes, sa vie sentimentale orageuse, son hostilité affichée à la religion ont compliqué une carrière académique qui a été ponctuée de non-renouvellements de contrat et de périodes de chômage.

Et pourtant, ses collègues ont su reconnaître la valeur d’une œuvre qui allie avec brio la critique sarcastique et l’analyse originale, à la frontière de l’économie, de la sociologie et de l’histoire. En 1925, alors qu’il approchait 70 ans, Veblen se vit d’ailleurs offrir le poste prestigieux de président de l’American Economic Association, à condition toutefois qu’il accepte d’en devenir membre! Egal à lui-même, il déclina cet honneur, en ajoutant qu’on aurait dû le lui offrir lorsqu’il en avait besoin. L’année suivante, il se retirait dans une cabane rustique, dont il construisait lui-même les meubles, sur une colline de la côte californienne.

Critique de la théorie économique

Critique impitoyable et sardonique de la société de son temps, Veblen l’est aussi des théories qui prétendent expliquer cette société, et plus particulièrement de la théorie économique. C’est lui qui forge l’expression « économie néoclassique », pour bien souligner la continuité plutôt que la rupture entre l’économie politique classique et la nouvelle école marginaliste. Comme c’est souvent le cas dans le domaine des idées sociales, Veblen considère que la théorie néoclassique est en retard par rapport à la réalité dont elle pense rendre compte. Abstraite, déductive et statique, elle est incapable d’expliquer la croissance économique et les crises. Elle est fermée aux autres disciplines, telles que la sociologie et l’histoire, alors qu’il faut une approche multidisciplinaire pour comprendre l’évolution sociale et la transformation des institutions. Elle a une conception étriquée de l’être humain, contredite par les enseignements de la biologie, de l’ethnologie et de la psychologie. L’homo oeconomicus est un atome passif, « faisceau de désirs », calculateur de plaisirs et de peines, qui ne correspond à rien de réel.

Critique de l’économie néoclassique, Veblen l’est aussi du marxisme, bien qu’il en soit manifestement plus proche. Il reproche à Marx, comme à son inspirateur Hegel, leur conception déterministe de l’histoire. Il considère que la théorie de la valeur travail et de la plus-value n’est pas adaptée aux complexités de la société industrielle moderne dominée par le machinisme. Il ne croit pas dans la lutte des classes telle que Marx la conçoit. Il considère que le prolétariat ne cherche pas à se révolter, mais qu’il est perverti par les classes supérieures dont il assimile les valeurs et qu’il cherche à imiter.

Instincts, évolution et institutions

Loin d’être un monde d’harmonie et d’équilibre, la société est, depuis l’origine, le théâtre de conflits et de dominations. Loin d’être un calculateur hédoniste et rationnel, l’être humain est mû par des instincts et des pulsions irrationnelles. Ces instincts évoluent avec les transformations qui, partant des communautés primitives, conduisent aux sociétés industrielles modernes. L’un des instincts primitifs les plus importants est l’instinct prédateur, qui mène à l’appropriation du surplus économique par une minorité oisive. Il se manifeste d’abord dans les relations entre les hommes et les femmes. Il oppose ensuite la « classe de loisir », qui s’adonne aux activités sportives, religieuses, à la guerre et au gouvernement, à celle des travailleurs. L’instinct prédateur s’accompagne alors de la propension à la prouesse et à l’exploit, des instincts guerrier et sportif. Dans la société moderne, il prend la forme d’une rivalité pécuniaire qui se traduit par l’étalage de consommations, de loisirs et de gaspillages ostentatoires. Plus on est élevé dans l’échelle sociale, moins on consomme pour satisfaire ses besoins, plus on consomme pour manifester sa supériorité, son pouvoir, sa richesse. On appelle ainsi « biens Veblen » ceux dont la demande baisse lorsque leur prix baisse. A ces pulsions néfastes s’opposent l’instinct artisan, ou laborieux (workmanship), la propension à la curiosité gratuite et l’instinct parental. Ce sont les moteurs du progrès économique, social, scientifique.

Veblen ne croit pas que ces instincts soient l’apanage exclusif d’une seule classe sociale. On les retrouve, à des degrés divers, chez tous les êtres humains. Même les plus pauvres, influencés par la publicité et l’exemple, s’adonnent au loisir et à la consommation ostentatoires.

Admirateur de Darwin, Veblen met, avec les instincts, l’évolution et les institutions au centre de sa vision de la société. Il définit ces dernières, non pas comme des organisations, mais comme « des habitudes mentales prédominantes, des façons très répandues de penser les rapports particuliers et les fonctions particulières de l’individu et de la société » (Théorie de la classe de loisir, page 125). Ce sont des coutumes, des usages, des règles de comportement, des principes juridiques. Ces institutions ont donc une dimension culturelle importante et elles évoluent en s’adaptant à un environnement changeant. Mais elles manifestent, la plupart du temps, un retard par rapport au progrès scientifique et technologique, retard qui est la source principale des problèmes économiques et sociaux.

Critique de l’économie moderne

Cette analyse en termes de dualité, Veblen l’applique à l’étude de l’économie moderne. A l’instinct artisan correspond, dans l’économie moderne, l’industrie. A l’instinct prédateur correspond le monde des affaires. Le progrès industriel est relié à l’avancée des sciences et des techniques. L’industrie moderne se caractérise en particulier par le rôle central du machinisme. Le but de l’activité industrielle est la fabrication de produits, en vue d’améliorer le bien-être de la population. Il se trouve que, dans le capitalisme moderne, les activités productives sont gérées dans le cadre d’entreprises d’affaires. Ces entreprises investissent en vue d’obtenir un gain financier, un profit. Il ne s’agit pas de faire des objets, mais de faire de l’argent.

Rien n’assure que les intérêts de l’industrie et ceux des affaires coïncident, bien au contraire. Il peut ainsi être rentable pour une entreprise, même si c’est antisocial, de freiner la production, d’augmenter indûment les prix, de gaspiller des ressources, de produire des objets inutiles ou nuisibles. Il fut un temps, au moment de l’émergence du capitalisme, où l’entreprise était dirigée par un véritable industriel mû par l’instinct artisan. Désormais, le pouvoir économique est entre les mains de ces prédateurs modernes que sont les capitaines d’industrie et les financiers. Veblen est l’un des premiers à décrire les effets de la séparation entre la propriété et la gestion des entreprises, et l’émergence de la « propriété absentéiste » qui s’impose dans l’après-guerre comme la forme dominante du capitalisme. Les crises économiques et le chômage sont le produit de « ce freinage de l’industrie que la propriété du capital exerce dans le système des prix »(Les ingénieurs et le capitalisme, page 135). L’inflation de crédit et la capitalisation boursière excessive créent une distorsion croissante entre le capital réel, productif, tangible, et le capital monétaire, intangible.

Pour sortir de cette impasse, Veblen espérait une prise de contrôle de l’industrie par les véritables porteurs de l’instinct artisan, les techniciens et les ingénieurs, alliés aux travailleurs manuels. Il n’expliquait pas, toutefois, comment ce régime de « soviets des techniciens » allait être mis sur pied et fonctionner. Dans les dernières années de sa vie, il était de plus en plus amer et pessimiste face à ce qu’il voyait comme une collusion grandissante entre le monde des affaires, celui de la religion et celui de la guerre. Il ne serait sans doute pas dépaysé s’il ressuscitait aujourd’hui !

Mort relativement isolé, Veblen a eu deux disciples, John R. Commons et Wesley C. Mitchell, qui sont les véritables artisans du courant institutionnaliste dont il peut être considéré comme le père. Principale opposition hétérodoxe à la domination néoclassique aux Etats-Unis, l’institutionnalisme a pris des formes diverses, parfois très différentes des idées de Veblen. Après avoir inspiré le New Deal de Roosevelt, il a connu une longue traversée du désert dans l’après-guerre. Il connaît une résurgence importante depuis les années 60, notamment avec la fondation de l’Association for Evolutionary Economics.

Gilles DOSTALER

Article paru dans Alternatives Economiques n° 215 – juin 2003.

https://www.veblen-institute.org/

J’ai lu Veblen, Bourdieu, Kempf, mais aussi Girard et Dupuy (je ne suis pas masochiste, je ne vais pas me taper la thèse d’Eva Debray) et je préfère largement Bernard Mandeville et la ‘Théorie des sentiments moraux’ d’Adam Smith, c’est bien plus riche (surtout quand on a pigé que Smith pompe dans Mandeville, tout comme l’avait fait, paradoxalement, JJ. Rousseau, ce que Smith a été l’un des premier à signaler) ; l’accusation ‘le problème c’est les riches’ est donc un peu trop facile :

1. le ‘pouvoir d’achat’ a augmenté pour les pauvres aussi (la preuve est qu’ils sont motorisés) et l’hypothèse de l’effet d’imitation n’est pas nécessaire (on ne consomme pas nécessairement pour faire comme les autres, on a un budget à dépenser) ; c’est le rasoir d’Ockham, qui est un peu rasoir ; considérer que les pauvres sont rendus idiots par les riches (leurs instincts, leur habitus, leurs préférences changent), c’est faire un postulat : bien entendu, ils ne font pas face aux mêmes contraintes et aux mêmes structures d’échange et d’accumulation ; l’influence et la manipulation ça existe, bien entendu, mais le monde n’est pas peuplé que de dupes ;

2. il y a un effet de monopole radical (Illich) : à partir d’un seuil, vous n’avez plus le choix, les utilisateurs de voitures obligent les autres à s’équiper car les coûts des autres déplacements augmentent avec la configuration des transports, pas seulement ceux des riches ; c’est ce qui rend la voiture contre-productive : c’est un jeu classique de type dilemme du prisonnier-équilibre de Nash. Et ça, c’est du capital économique. Nashville contre Illichville. L’hypothèse d’imitation n’est pas non plus nécessaire : dans l’équilibre de Nash, il suffit d’anticiper ce que fait l’autre (qui va faire la même chose) et de trouver la meilleure stratégie. Une stratégie d’imitation reste une stratégie. N’en déplaise à Dupuy, qui a travaillé pour Illich, qui a ensuite travaillé pour Girard, qui a fait de la mimétique sacrificielle (sacrificielle des pauvres éventuellement) ; puis Dupuy s’est focalisé sur Hayek : il a alors transformé implicitement les notions de ‘monopole radical’ et de ‘contre productivité’ de Illich en simples ‘détours de production’, selon la formule d’Eugen von Böhm-Bawerk. Un peu de pataphysique : je pense que Böhm-Bawerk a plagié le Guide Michelin ; en effet, francophile et fin gourmet, il a vu écrit dans le guide Michelin ‘mérite un détour’ et là, bingo : il a saisi qu’aller en bagnole au resto est un investissement potentiellement rentable (il préfigure donc Bourdieu, et son capital culturel, social et symbolique, et aussi Becker et son capital humain, qui est de la force de travail à exploiter dans des entreprises : pas des services) ;

3. on peut inverser le principe et instaurer un monopole radical du vélo, de la marche, des transports collectifs ; mais le coût de la vie urbaine augmente, en particulier pour ceux qui n’ont pas de voitures car il faut financer ces infrastructures nouvelles : comment découpler interdiction des véhicules individuels motorisés et gentrification ? C’est le problème de ZFE par ex. Des riches ne pouvant pas utiliser de voitures en ville vont devoir faire des choix rationnels : partir ou rester ? Prendre des transports ‘en commun’ avec le populo donc ? Il n’est pas dit que les pauvres soient lésés : moins de voitures = plus d’emplois de services, qui, comme Adam Smith le proposait (mais dans sa ‘Richesse des Nations’ cette fois) ne sont pas productifs de capital (ils ne produisent pas de ‘valeur ajoutée’, ils n’ajoutent pas de valeur à du capital ; services = travail improductif) ; riches : vos serviteurs vous font perdre de l’argent, ce qui explique l’effondrement de l’Ancien Régime face à la bourgeoisie (cf. l’immortel Tocqueville qui savait de quoi il parlait).

4. Le principe de Kempf (‘le problème, c’est les riches’), c’est du populisme vulgaire : Kempf est un philistin doublé d’un béotien et son site est aussi (parfois) une arnaque au greenwashing ; il a travaillé au Monde, canard fasciste, et il en restera là. Le problème c’est les riches, les pauvres et les tous autres. C’est tout le monde. Ce qui est juste, c’est que la ville est un champ de bataille, comme tout en fait. La stratégie de ghettoïsation (« gated communities ») est l’étape logique suivante : pas de voitures en ville sauf la mienne, comme à Londres. On commence à voir ça en France : quartiers réservés aux (voitures des) habitants. Faut se battre sur ça. La ville est à tous : pas qu’à ses habitants.