Voici un article d’Yves Debouverie et Jean-Pierre Dupuy, chargés de recherches au CEREBE (Centre de Recherches sur le Bien-Etre), paru en 1974 dans le numéro 29 de la revue 2000, revue trimestrielle d’analyse et de prospective de la DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale). La revue 2000 a existé de 1966 à 1978.

La limitation de vitesse à 90 km/h sur les routes et à 120 km/h sur les autoroutes aurait dû épargner la Vie à quelque deux mille Français en 1974. La décision de revenir partiellement sur cette mesure, en attendant peut-être le retour à la vitesse libre, va être à l’origine d’une sanglante hécatombe. Au nom de quoi, ce sacrifice de vies humaines est-il accompli? On ne fera pas aux responsables l’injure de penser qu’ils ont agi pour les seuls intérêts de l’industrie automobile; ni de croire qu’ils se sont laissés prendre au piège du chantage à l’emploi. Non, on admettra tout simplement qu’ils ont voulu rendre aux automobilistes la libre disposition d’un

instrument efficace, d’un « moyen de transport idéal pour gagner du temps, réduire les distances, rapprocher chacun des êtres qu’il aime, » comme le dit une publicité inspirée.

C’est ici que, comme une fausse note, nous revient à l’esprit une réflexion d’Ivan Illich: « L’Américain type consacre plus de 1500 heures par an à sa voiture: il y est assis, en marche ou à l’arrêt, il travaille pour la payer, pour payer l’essence, les pneus, les péages, l’assurance, les contraventions et les impôts. Il consacre quatre heures par jour à sa voiture, qu’il s’en serve, s’en occupe ou travaille pour elle. Et encore, ici ne sont pas prises en compte toutes ses activités orientées par le transport: le temps passé à l’hôpital, au tribunal ou au garage, le temps passé à regarder à la télévision la publicité automobile, le temps passé à gagner de l’argent pour voyager pendant les vacances, etc. A cet Américain, il faut donc 1500 heures pour faire 10.000 kilomètres de route, six kilomètres lui prennent une heure. Dans les pays privés d’industrie du transport, les gens atteignent exactement cette vitesse, et l’orientent vers n’importe quelle destination, par l’usage de la marche: ils consacrent à cet effet de 3 à 8 % du temps social. Ce qui différencie la circulation dans les pays riches et dans les pays très pauvres n’est donc pas une plus grande efficacité, mais l’obligation de consommer à hautes doses l’énergie conditionnée par l’industrie du transport… »

Illich se référant à l’automobiliste américain et ne fournissant pas les éléments de son calcul, nous avons voulu vérifier par nous-mêmes si ce résultat paradoxal avait quelque rapport avec la réalité. Nous avons donc cherché quelle était la « vitesse généralisée » de l’automobiliste français. Le principe du calcul est simple. On

estime toutes les dépenses annuelles liées à la possession et à l’usage d’une automobile: amortissement des frais d’acquisition du permis de conduire; amortissement des frais d’achat de la voiture; frais fixes payables annuellement: vignette, assurance, garage; dépenses courantes d’utilisation: carburant, huile, pneus, graissages—vidanges, révisions périodiques, réparations normales ou dues à des accidents, frais de stationnement et péages, amendes, achats d’accessoires divers. Ces dépenses sont converties en temps, en les divisant par le revenu horaire: ce temps est donc le temps qu’il faut passer à travailler pour obtenir les ressources nécessaires à l’acquisition et à l’utilisation de sa voiture. On l’additionne au temps passé effectivement à se déplacer. Ce dernier est estimé à partir du kilométrage annuel moyen, de la répartition de celui—ci en types de déplacements — trajets domicile-travail, déplacements professionnels, vacances, déplacements privés, loisirs – du croisement de cette répartition avec une répartition selon des types de vitesses – vitesse sur route, vitesse urbaine aux heures de pointe et aux heures creuses selon le type d’agglomération – et enfin d’une estimation de ces vitesses. On ajoute enfin pour mémoire les autres temps liés à l’utilisation de la voiture: temps passé personnellement à l’entretien, temps perdu dans les bouchons, temps passé à l’achat d’essence et d‘accessoires divers, temps passé à l’hôpital, temps perdu dans des incidents, etc. Le temps global ainsi obtenu, mis en rapport avec le kilométrage annuel, permet d’obtenir la vitesse généralisée cherchée.

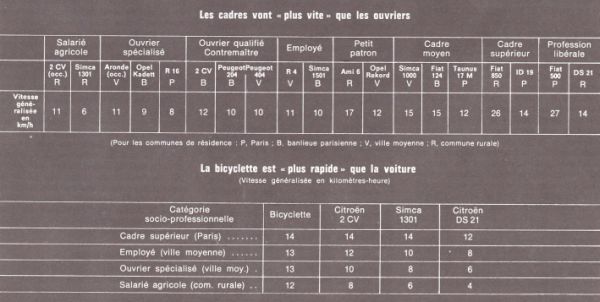

Nous nous sommes d’abord intéressés à des situations—types caractérisées par une catégorie socioprofessionnelle, un modèle de voiture et une commune de résidence. Les résultats sont donnés par le tableau 1.

Dans ce tableau, les paramètres du calcul que sont le kilométrage annuel et sa répartition varient avec le type

de ménage et le type de voiture. Ce tableau ne permet donc pas de comparer différents modèles d’automobiles pour un même ménage et une même utilisation.

C’est pourquoi le tableau 2 a été construit, dans lequel ces éléments du calcul sont indépendants du type de voiture.

On y a de plus fait apparaître les performances de la bicyclette, calculées selon le même principe. Les données sont relatives à l’année 1967, donc bien avant les récentes hausses du carburant, et en l’absence de toute limitation de vitesse.

Les valeurs obtenues sont en général assez sensiblement supérieures à celles qu’Illich avançait pour l’automobiliste américain. Il convient cependant de noter que les dépenses prises en compte dans notre calcul sont celles qui sont supportées directement par les automobilistes. Si l’on en croit Alfred Sauvy, dont la voix a malheureusement été trop souvent étouffée, le coût supporté par la collectivité, et donc finalement par les individus est sans doute nettement supérieur (2) (les dépenses d’infrastructure à la charge de l’Etat et des collectivités locales dépassent les taxes payées sur les automobiles et le carburant; de même le coût collectif des accidents de la route excède largement la part qu’en supportent les automobilistes; sans parler du coût des nombreuses nuisances causées par ce moyen de transport). Il n’est donc pas improbable qu’un calcul complet puisse conduire à des chiffres plus proches de la vitesse de la marche à pied que de celle de la bicyclette.

Quoi qu’il en soit, ce sont les variations de la vitesse généralisée en fonction du type de voiture et de la catégorie sociale qui sont intéressantes à analyser.

On constate qu’à modèle donné, plus on monte dans la hiérarchie sociale, et plus la vitesse généralisée est forte. Deux raisons à cela: l’augmentation du kilométrage annuel… qui diminue l‘importance par kilomètre des charges fixes, et surtout l’élévation du revenu qui diminue le temps de travail nécessaire pour obtenir des ressources données. Par ailleurs, quelle que soit la catégorie sociale, le modèle de voiture le plus rapide en termes de vitesse généralisée est toujours celui de bas de gamme, lequel est lui-même systématiquement distancé par la bicyclette (sauf pour les catégories les plus favorisées, pour lesquelles il y a équivalence). On peut enfin noter qu’une limitation de vitesse à 90 km/h ne réduit la vitesse généralisée du cadre supérieur parisien se déplaçant en ID 19 que de 0,4 km/h.

Comment interpréter ces résultats? Les membres d’une société qui ne connaîtrait que, sinon la marche à pied, du moins la bicyclette, ayant à faire les mêmes déplacements que nous, y consacreraient moins de temps social que nous et nos automobiles. Les fameuses performances de ces dernières en termes de gain de temps et de mobilité ne sont donc que mythes trompeurs. La différence porterait bien entendu sur la répartition de ce temps social entre temps de travail et temps de déplacement effectif.

C’est ici que les gens sérieux et réalistes, ceux « qui ont les pieds sur terre, » se gausseront. Il leur suffira de montrer le ridicule d’une situation où chacun aurait à faire en moyenne sur l’année quelque trois heures de bicyclette par jour. Mais l’argument se retourne immédiatement contre eux. Car la structuration de l’espace et l’aménagement du temps qui sont les nôtres – on pense à l’éloignement progressif du domicile du lieu de travail et des lieux de loisir ou de vacances; à la nécessité de se rendre chaque jour à son travail, etc. – et qui entraîneraient cette situation s’ils restaient inchangés, sont ceux-là mêmes qui nous obligent par exemple actuellement — et n’est—ce pas là le comble de l’absurde — à travailler une bonne partie de notre temps pour nous payer nos déplacements domicile—travail. Or, comment ne pas voir que ces structures de notre espace-temps social sont justement engendrées par les Vitesses effectives de déplacement? Comment ne pas voir que ce sont ces vitesses qui créent les distances et nous mangent une fraction précieuse de notre temps vital? Comment ne pas voir que ce sont ces vitesses qui créent la rareté, par l’éloignement des lieux de nos obligations et de nos désirs, et partant l’inégalité? Car ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder à ces vitesses et qui vivent néanmoins dans un espace—temps structuré par elles restent les dindons de la farce.

Davantage de temps perdu, de rareté, d’inégalités et, c’était notre point de départ – de morts par accidents: qu’est—ce que nous nous payons avec tout ça? Même pas une mobilité accrue et du temps gagné pour les plus favorisés d’entre nous, le tableau 2 le montre nettement. Ce que nous nous payons, c’est tout simplement une potentialité de mobilité et d’accessibilité. Mais la société industrielle qui crée cette potentialité crée en même temps les obstacles à sa réalisation.

Il y a une autre manière de présenter les choses, non exclusive de la première. Certains noteront que faire intervenir un temps passé à travailler pour se payer sa voiture n’a pas de sens. Car si demain on arrêtait la fabrication des automobiles, la durée du travail ne diminuerait certainement pas pour autant. On produirait tout simplement autre chose. De fait, il faut interpréter ce genre de calcul comme un raisonnement par l’absurde. Il s’agit de prendre le système au piège de sa rationalité affichée, et du même coup de révéler l’existence d’une autre rationalité, implicite et cachée. L’économie est au service de besoins, par exemple de déplacements, donnés et indépendants du système, nous dit—on. Parfait, alors nous avons le droit de faire le calcul comme nous le faisons, et d’imputer à chaque besoin une partie de l’effort de travail. On aboutit ainsi à une absurdité: l’évolution technique mène à une régression et non à un progrès dans le degré de satisfaction de ces besoins. C’est donc que cette évolution répond à une autre logique. Dans le cas de l’automobile, il est clair que l’on n’a pas à faire à un simple outil de transport. C’est bien autre chose qui explique l’attachement qu’on lui porte: signe de la place qu’on occupe dans la hiérarchie sociale, instrument de maîtrise magique du monde, il n’est pas étonnant que l’automobile soit aussi cela dans une société où les riches et les puissants, et ceux qui veulent le paraître, parcourent le plus grand nombre de kilomètres et roulent sur la file de gauche.

Il est temps de conclure. Que mettre sur l’autre plateau de la balance pour faire contrepoids à l’holocauste de la route, nous demandions—nous en commençant? On peut répondre maintenant: du vent, au sens propre comme au sens figuré. Des potentialités de mobilité plus mythiques que réelles, les illusions des frustrés de la société industrielle qui prennent leur revanche à leur volant, le maintien et la concrétisation d’un ordre social hiérarchisé. Si l’on devait inclure dans l’indice général des prix celui de la Vie humaine: au niveau où celui—ci est descendu, nul doute qu’il n’entraîne l’indice dans sa chute.

Article de Y. Debouverie et J.-P. Dupuy, chargés de recherches au CEREBE (Centre de Recherches sur le Bien-Etre) dans le Numéro 29 de la revue 2000, 1974.

(1) I. Illich, « Energie et Equité », le Seuil, 1973.

(2) Cf. par exemple, A. Sauvy, « Coûts et avantages de l’automobile pour la Nation » in « L’automobilisme », cahier 4/5 de la Chronique Sociale de France (oct. 1973).