L’accroissement des vitesses de transport en agglomération est généralement présenté par les économistes et bien d’autres spécialistes à leur suite comme un progrès considérable de multiples points de vue : gains de temps ou au moins accessibilité croissante, choix de destinations plus large source d’efficacité économique, desserrement urbain évitant la promiscuité, accès au foncier et aux biens de consommation à coût réduit en périphérie pour les ménages à revenus modestes… La liste des bienfaits de la vitesse est impressionnante et à côté ses nuisances semblent avoir bien peu de poids. Dans les années d’après-guerre, les villes européennes ont ainsi multiplié les plans de circulation, les voies rapides urbaines et les transports collectifs lourds, et plus récemment quelques unes ont même opté pour des péages urbains, l’objectif étant toujours de limiter la congestion et d’accroître la mobilité.

Pourtant, depuis quelques années, de nombreuses villes se sont lancées dans des politiques de modération de la circulation et particulièrement de la vitesse, en instaurant les zones 30 dans tous les quartiers, non seulement en centre-ville mais également en périphérie (CERTU, 2006), en transformant les pénétrantes en « boulevard urbain » limité à 50 km/h, en réduisant fortement la construction de voies rapides, ou même en instaurant des « autoroutes apaisées ».

Ces politiques qui ne cessent de se répandre apparaissent en contradiction manifeste avec celles plus traditionnelles qui tentent de profiter des bienfaits de la vitesse. Les villes qui les adoptent font-elles fausse route, comme certains l’affirment (Baumstark, 2003 ; Didier et Prud’homme, 2007, chapitre VI) ? Elles n’ont pourtant pas du tout l’air d’en souffrir et le recul semble désormais suffisant pour en juger. Des villes comme Amsterdam, Berlin, Munich, Copenhague, Berne ou Portland à l’étranger, Nantes, Strasbourg ou Grenoble en France, engagées pourtant dans des politiques de modération de la circulation depuis plus de 10 ans, ne connaissent aucun déclin bien au contraire. Même Paris, ville capitale, s’y essaye depuis peu avec détermination, suscitant de vifs débats.

Cet article voudrait revenir sur quelques arguments justifiant la vitesse en agglomération, en commençant à chaque fois par les rappeler en détail, puis en s’interrogeant sur leur réalité. Il apparaîtra alors que les effets positifs de la vitesse sont certes réels mais très surestimés et qu’il y a effectivement place aujourd’hui pour des politiques de modération de la circulation sans impact négatif pour l’activité économique.

1. Des gains de temps illusoires

La vitesse a un avantage immédiat que chacun peut immédiatement percevoir : elle fait « gagner du temps ». Et « le temps, c’est de l’argent ». Tout projet d’infrastructure de transport est encore aujourd’hui principalement justifié par ces gains de temps qui représentent couramment 80 à 90 % des avantages mesurés par les évaluations socioéconomiques des grands projets (Boiteux, 2001 et Ministère des transports, 2004).

Or, à long terme, ces gains de temps sont complètement illusoires, tout le monde en convient. Car on sait depuis les travaux de Y. Zahavi (1973) que tout le temps gagné à aller plus vite est en fait utilisé pour aller plus loin. Depuis au moins les années 50 – et sans doute depuis que les villes existent, mais aucune statistique ne permet de le confirmer – chacun consacre en moyenne à peu près une heure de temps par jour à se déplacer : c’est la « loi de constance des budgets temps de transport ». Ainsi, la vitesse permet en réalité d’augmenter la portée des déplacements dans un temps donné et donc le nombre de destinations accessibles. [1]

Cet impact est réputé vérifié y compris en milieu urbain où l’urbanisation est pourtant loin d’être homogène : la densité – mesurant le nombre de destinations accessibles sur une surface donnée – étant très différente entre le centre et la périphérie.

C’est pourquoi, J. Poulit – un ingénieur des ponts et chaussées au parcours prestigieux [2] – est parvenu à inciter le ministère des transports à préconiser, dans son instruction-cadre de mars 2004, un calcul des « gains d’accessibilité » (et non plus des gains de temps) réalisables grâce aux projets d’infrastructures. Mais ce calcul – par ailleurs assez lourd à réaliser et de fait peu pratiqué – ne change pas vraiment le choix des investissements, car la méthode préconisée par cet expert, on va le voir, sous-estime fortement l’impact de la vitesse sur la réduction de la densité à long terme. Autrement dit, avec la « méthode Poulit », un nouveau projet d’infrastructure augmente au moins aussi sûrement l’accessibilité qu’il réduit les gains de temps et la plupart des projets trouvent aisément leur justification, comme auparavant.

2. Une accessibilité en réalité réduite

La vitesse aurait donc surtout le mérite d’accroître l’accessibilité. J. Poulit explique ainsi que, dans les agglomérations, le nombre de déplacements, tous modes confondus, n’augmente pas, restant autour de 3,5 à 4 par jour ; le temps consacré aux déplacements non plus, se limitant à environ une heure par jour ; seule la portée des déplacements augmente et avec elle la vitesse. Aussi, « le territoire s’épanouit », et le nombre de « destinations » convoitées » s’accroît. Certes, la vitesse favorise l’étalement urbain et tend à réduire globalement la densité, mais le bilan resterait largement positif. Ainsi, dans le cas de l’Ile de France calcule J. Poulit, entre 1976 et 2001, l’augmentation des vitesses accroît l’accessibilité 4 fois plus vite que la densité ne baisse (+ 2,8 % par an contre + 0,7 % par an). Bref, la vitesse serait bien plus efficace que la densité.

L’urbaniste F. Ascher en est également convaincu (1998, p. 112). Mais la plupart des auteurs qui se sont penchés sur le sujet sont plus prudents et récusent ces calculs qu’ils jugent trop mécanistes et simplistes. Ils estiment cependant que les effets de la vitesse et de la densité sur l’accessibilité seraient équivalents (Massot et Orfeuil, 1995 ; Beaucire, 2006 ; Wiel, 2007). Et c’est aujourd’hui presque un lieu commun que de l’affirmer.

Le raisonnement de Poulit souffre en fait de deux simplifications abusives qui tendent à gommer l’impact de la dédensification sur l’accessibilité. La première est de considérer toute l’agglomération sans distinction de zones. La seconde est de retenir un temps d’une heure de déplacement pour comparer le nombre de destinations accessibles.

Si à court terme la vitesse accroît assurément l’accessibilité, à long terme, il en va tout autrement : la vitesse contribue si

fortement à dédensifier l’agglomération, que l’accessibilité finit par être au moins deux fois moindre en périphérie qu’au centre. Le premier à l’avoir remarquer n’est autre que J. Poulit lui-même. En 1972-73, il rédige une note sur L’approche économique de l’accessibilité où il présente l’« exemple d’application » suivant :

« Considérons une agglomération de structure traditionnelle comportant une concentration d’emplois et de services au centre et des zones résidentielles peu denses en périphérie. Vaut-il mieux du seul point de vue de l’accessibilité résider au centre ou en périphérie ? A priori, le centre apparaît moins accessible que les autres zones de l’agglomération. Les difficultés de circulation y sont en effet bien plus importantes. En fait, le calcul d’accessibilité de chaque zone vis-à-vis de tous les biens et services de l’agglomération montre que ce sont les zones centrales qui offrent la meilleure accessibilité. Si les vitesses de déplacement y sont plus faibles, les distances à parcourir pour bénéficier des choix souhaités y sont également plus faibles. L’accessibilité au total y est supérieure. Si l’on fait abstraction des facteurs d’environnement et des charges de viabilisation, le centre apparaît ainsi comme un lieu de résidence privilégié. C’est aussi un lieu d’emploi privilégié.

Ce résultat explique d’ailleurs l’importance des charges foncières qui y sont constatées » (1973, p. 9)

Certes, Poulit ne mesure pas cette différence d’accessibilité selon les zones. Mais, son subordonné, G. Koenig – célèbre pour avoir théoriser l’accessibilité (Koenig, 1974) – s’en charge. En 1977, celui-ci, présente les résultats d’une étude sur l’accessibilité urbaine à Marseille en utilisant les données de l’enquête ménages de 1966. Il y démontre que : « les résidents des zones centrales bénéficient d’une meilleure accessibilité que ceux des zones périurbaines » (p. 13). Ainsi, sur un total de 28 zones, les 5 zones les plus centrales ont une accessibilité en voiture 4 à 5 fois supérieure aux 5 zones les plus périphériques.

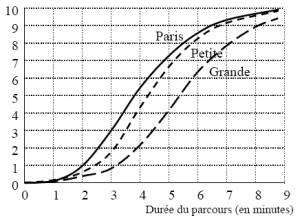

Plus récemment, R. Prud’homme et L. Chang-Woon (1999) ont calculé l’accessibilité au marché de l’emploi francilien selon la localisation résidentielle et parviennent à des conclusions semblables. Développant leurs travaux, S. Wenglenski (2002) explique : « Pour l’ensemble des actifs et quel que soit le mode de transport, il existe de fortes disparités entre Paris et la Grande couronne » (voir le graphique ci-dessous). Ainsi, pour une durée de parcours domicile-travail de 30 mn, les Parisiens accèdent déjà à plus de 30 % des emplois de l’Ile de France, alors que les habitants de Grande couronne ne peuvent rejoindre que 8 % de ces emplois. Pour un temps de parcours de 45 mn, ces proportions sont respectivement de 65 % et 30 % et pour une heure elles sont de 85 % et 62 %. Ces courbes ont le mérite de bien montrer que les écarts se creusent puis se réduisent quand les temps de parcours s’allongent. Quand on retient un temps d’une heure comme le fait J. Poulit, les écarts s’estompent déjà fortement.

Accessibilité à l’emploi francilien par type de localisation résidentielle selon le temps de parcours, tous modes confondus. Part de l’emploi régional (en %) [emploi 1990]

Source : RGP 1990 et DREIF 1990. Graphique extrait de Wenglenski, 2002.

A Lyon, on constate à peu près les mêmes écarts de vitesse et de densité qu’à Paris selon le centre (c’est-à-dire les communes de Lyon et Villeurbanne) et les premières et deuxièmes couronnes (Godinot et Nicolas, 2007). Aussi, tout porte à croire que les rapports entre les nombres de destinations accessibles selon les zones sont du même ordre qu’en Ile de France.

Bien d’autres vérifications seraient souhaitables, mais le résultat ne fait aucun doute : en contribuant à créer de vastes zones périphériques peu denses, la vitesse réduit bel et bien l’accessibilité de ces zones par rapport à celle du centre. Il est en général plus intéressant de vivre et de travailler en zone dense, si on tient à profiter d’un maximum de contacts. Et c’est bien pourquoi tant de ménages et d’entreprises souhaitent continuer à s’installer dans le centre, malgré des déplacements plus lents et des coûts fonciers très élevés. Ce résultat est fondamental, car il démontre la supériorité de la densité sur la vitesse pour nouer des contacts. Autrement dit, densité et vitesse ne sont pas des alternatives équivalentes [3].

3. Un choix de destinations plus large mais de moins en moins utile

En augmentant l’accessibilité, la vitesse élargit le choix des destinations possibles, non pas le nombre de destinations qui reste stable à 3,5 à 4 déplacements par jour, mais la diversité des destinations atteignables. Dès lors, le choix peut devenir plus pertinent. Or, les agents économiques – consommateurs et producteurs – ont une « préférence pour la variété » et sont donc prêts à profiter au maximum de ce choix élargi. L’adéquation entre offre et demande en est améliorée sur tous les marchés et il en résulte une efficacité économique accrue dans tous les domaines.

Ainsi, le consommateur bénéficie d’un éventail de biens et services plus large correspondant mieux à ce qu’il désire, y compris dans le domaine des loisirs. Les actifs peuvent trouver plus facilement un emploi correspondant bien à leur formation professionnelle et les employeurs des salariés adaptés à leurs besoins. Les entreprises accroissent le nombre de leurs clients potentiels et finalement leurs débouchés, et elles trouvent plus facilement les fournisseurs adéquats.

En poursuivant l’analyse, il est possible d’en déduire que la productivité et donc les revenus et la richesse devraient augmenter et le chômage se réduire selon le nombre de destinations accessibles et donc selon la taille des villes (Poulit, 2005). Mais peut-on affirmer que c’est la vitesse accrue des modes de transport qui permet tous ces bienfaits ? L’auteur le laisse clairement entendre sans jamais toutefois prétendre que ce serait le seul facteur explicatif. R. Prud’homme et L. Chang-Woon (1999) arrivent à des conclusions similaires en étudiant plus particulièrement le marché du travail et s’estiment même capables de chiffrer ce qu’apporte un supplément de vitesse.

Pourtant, l’argument d’un élargissement de l’univers des choix comme facteur essentiel de compétitivité et directement lié à l’accroissement des vitesses apparaît triplement critiquable. Il suppose implicitement, d’abord que l’effet de ce choix élargi est toujours bénéfique, ensuite que la variété est recherchée plus que tout autre avantage et enfin que c’est forcément en allant plus vite et plus loin que l’on peut profiter d’un tel choix.

Aujourd’hui, le choix est souvent déjà très important et son élargissement n’apparaît plus aussi décisif. Certes, sur bien des marchés, cette diversité s’avère encore fort utile. Mais il existe d’autres situations où elle n’apporte aucun avantage particulier. Et elle peut même, dans certains cas de plus en plus fréquents, se révéler nocive : le choix devient si considérable qu’il perturbe l’ajustement entre offre et demande. L’agent perd du temps à s’orienter dans cet « hyperchoix », ce qui peut même parfois le décourager à réaliser l’échange (Schwartz, 2004).

Les agents sont censés forcément rechercher un choix plus large. La « préférence pour la variété », l’« intérêt pour la diversité » des consommateurs comme des firmes sont jugés en quelque sorte évidents, naturels. En l’absence d’alternative, on ne voit pas en effet ce que ces agents peuvent souhaiter d’autre. En réalité, le choix porte généralement entre la diversité ou la spécialité, les gains de variété ou d’échelle, une multiplication ou un approfondissement des échanges et la réponse est souvent un mélange de ces deux aspects. Il ne suffit pas d’établir des relations entre offreurs et demandeurs, il est au moins aussi crucial, sinon plus, de les construire dans la durée, en fidélisant les clients ou en instaurant des partenariats avec les fournisseurs. Or, si la diversité des contacts est favorisée par des déplacements de portée accrue, la construction des relations suppose au contraire le renouvellement des mêmes déplacements, ce que facilite la proximité.

Quant au rôle de la vitesse dans l’accès à un choix élargi, s’il est bien réel, il n’est pas le seul moyen d’y parvenir : la densité est une autre solution dont on vient de voir la plus grande efficacité par rapport à la vitesse. Sur le marché du travail, le problème pour un employeur n’est pas simplement de choisir entre un certain nombre de candidats, mais d’abord de définir correctement ses besoins en personnel et de comprendre qu’ils peuvent fortement varier en fonction de l’organisation du travail adoptée, des formations assurées, de la dynamique de développement imaginée. Pour attirer les talents ou retenir les bons salariés, offrir de bonnes conditions de travail, des perspectives de carrière, un travail enrichissant et valorisé peuvent s’avérer plus déterminants qu’une bonne accessibilité. Une localisation médiocre peut souvent amener l’entreprise à développer d’autres facteurs de compétitivité qu’elle aurait autrement négligés. Pour les demandeurs d’emploi, la qualité d’un dossier (connaissances, savoir-faire, savoir-être, parcours…) est sans conteste bien plus importante que la multiplication des candidatures, comme le soulignent depuis longtemps tous les spécialistes de l’insertion professionnelle, y compris pour les cadres (voir les recommandations de l’APEC). Il n’est donc pas forcément crucial d’avoir accès à un très large marché de l’emploi. Une accessibilité correcte suffit le plus souvent, ce que l’on trouve en périphérie comme au centre.

Sur le marché des biens et services, le consommateur bénéficie déjà, dans la plupart des cas, d’un choix considérable : « Nous sommes entrés dans une ère d’hyperchoix. » et « tous les secteurs et toutes les catégories de produits » sont concernés, car, soit les marchés sont saturés et les offreurs multiplient les nouveautés pour attirer le client, soit les marchés sont en plein essor et les offreurs sont soumis à des demandes foisonnantes, expliquent des experts du CREDOC (Larceneux et Berger, 2006). Face à cet hyperchoix, le consommateur serait de plus en plus dérouté, incapable de s’informer efficacement et de choisir, allant même parfois jusqu’à renoncer à son achat (Schwartz, 2004). Dans ces conditions, accroître indéfiniment l’accessibilité des territoires n’a plus autant de sens. Seul un nombre réduit de biens et services en profiterait réellement.

Bref, un choix élargi n’est intéressant qu’en cas de rareté de l’offre sur l’aire de marché accessible, ce qui se passe souvent pour les compétences de haut niveau ou très spécialisées, ou pour certains biens intermédiaires. Mais en cas d’abondance comme sur le marché des biens et services de grande consommation, élargir le choix n’est pas pertinent et peut même provoquer des effets pervers.

4. Un étalement urbain

Au cours des 19e et 20e siècles, l’accroissement des vitesses et son accès à moindre coût (la « mobilité facilitée » selon l’expression de M. Wiel, 1999) a joué un rôle positif considérable dans le desserrement des villes en réduisant la promiscuité et l’insalubrité, tout en rendant possible leur énorme développement. L’expansion du cheval, puis de la bicyclette, du tramway et du train, et enfin de la voiture a permis aux villes de s’étendre sans rompre leur unité, du moins jusqu’aux années 70 (Studeny, 1995).

Chacun peut désormais profiter à la fois des aménités urbaines et d’un espace de vie confortable et agréable en périphérie, en devenant propriétaire d’une maison individuelle avec jardin. Les sociologues ont bien décrit cette révolution des modes de vie qui a séduit des millions de personnes (Urry, 2000). De même, chaque activité économique peut se développer sur un vaste terrain tout en améliorant son accessibilité. La grande distribution l’a bien compris qui a choisi d’installer ses hypermarchés, grandes surfaces spécialisées et multiplexes dans de grandes zones commerciales en frange d’agglomération à proximité des noeuds du réseau routier rapide pour capter à la fois les habitants des centres-villes et de la grande périphérie (Beauvais, 2000).

Mais en augmentant la portée des déplacements, la vitesse accrue des transports est directement à l’origine de l’étalement urbain et l’explique pratiquement à elle seule, comme le démontre C. Enault (2004) qui s’appuie sur de nombreux travaux de recherche. L’histoire urbaine montre, en effet, au moins en Europe, qu’à chaque époque les grandes villes ont toujours été à peu près à l’échelle du mode de déplacement courant le plus rapide pour aller d’un bout à l’autre de la ville en une heure hors encombrements (Newman et Kenworthy, 1996). Plus que les transports, c’est d’abord leur vitesse qui a façonné les villes.

Plus généralement, il existe une très solide relation inverse entre vitesse et densité (Godinot et Nicolas, 2007). Tout se passe comme si, d’une part, la vitesse ne pouvait augmenter en milieu dense, à cause du danger et des nuisances qu’elle provoque (insécurité routière, bruit, effet de coupure…) et que, d’autre part, toute densification ne pouvait que générer des flux plus complexes et de la congestion, conduisant inévitablement à réduire la vitesse devenue de toute façon inutile [4]. En ce sens, vitesse et densité sont bien des alternatives, car on ne peut avoir en même temps l’une et l’autre (mais elles ne sont pas forcément équivalentes du point de vue de l’accessibilité qu’elles procurent).

Bref, quoi qu’on fasse, la vitesse génère inévitablement de l’étalement urbain, c’est-à-dire de faibles densités peu propices aux échanges.

5. Un accès au foncier et à la consommation en périphérie pas si attractif

La mobilité facilitée et diverses incitations financières permettent aux ménages à revenus plutôt modestes d’accéder à des terrains et à des logements bien moins coûteux en périphérie et d’échapper ainsi aux grands ensembles. Cet argument, souvent invoqué, a pris beaucoup de poids avec la hausse des prix de l’immobilier. De même, ces ménages profitent de l’essor de la grande distribution en périphérie qui a su mettre à leur disposition des biens et services à prix réduits, leur permettant d’accéder aux standards de consommation du centre.

Tout cela suppose l’usage obligatoire d’au moins une voiture par ménage et souvent de plusieurs (plus de la moitié des ménages de Grande couronne parisienne sont multimotorisés). Aussi, toute politique visant à limiter son usage peut être considérée comme une atteinte aux populations modestes (Ascher, 1998).

En réalité, habiter en grande périphérie plutôt qu’à proximité du centre est à peu près aussi coûteux. Le foncier est certes moins cher, mais les coûts de transport bien supérieurs absorbent la différence, à cause des distances à parcourir accrues, de la nécessité d’utiliser une voiture et de la multimotorisation du ménage souvent indispensable. Du fait de leur mauvaise connaissance des frais de transport, les ménages arbitrent mal entre localisation du logement et coûts du transport et privilégient ainsi à tort l’éloignement. Ils y sont en outre encouragés par la pénurie de terrains en proche périphérie, par les dispositifs d’aide à l’accession sociale (prêt à taux zéro…) et par les établissements financiers prêteurs qui ne s’intéressent qu’à la part du budget consacré au logement.

En Ile de France, une étude montre ainsi que les dépenses de logement + transport selon les zones de résidence sont

équivalentes (Polacchini et Orfeuil, 1998). Pour les accédants à la propriété, le budget mensuel moyen par personne consacré au logement et aux déplacements est tout à fait semblable en proche banlieue et en Grande couronne. Ce résultat s’explique uniquement par l’importance bien plus grande des frais de transport en grande périphérie (et non par les dépenses de logement ou par la superficie disponible par personne). Pour les locataires du secteur privé, ceux qui vivent en Grande couronne conservent un faible avantage. La situation n’a pas fondamentalement changé depuis lors (DREIF et ADIL 75, 2005) et d’autres travaux sont venus confirmer pour l’essentiel ces résultats (Orfeuil, 2004).

Acheter à moindre coût dans les grandes surfaces périphériques est également un calcul beaucoup moins avantageux qu’il y paraît. Car, d’abord, l’écart de prix entre les grandes et moyennes surfaces s’est nettement atténué, suite à des améliorations dans la gestion des supermarchés et au développement rapide des hard-discounters en zone plus dense (Desse, 2001). Ensuite, les consommateurs sous-estiment fortement les frais de transport nécessaires pour accéder aux grandes surfaces (Beauvais, 2003), ainsi que le temps passé à accéder aux zones commerciales, à déambuler dans les vastes parkings et les allées du magasin et à attendre aux caisses. Enfin, les clients qui acceptent de se rendre à pied ou à vélo dans les commerces de proximité peuvent aussi limiter le nombre de leurs déplacements en optimisant le transport de leurs achats courants par des moyens de portage simples : caddy pour les piétons, sacoches voire remorque pour les cyclistes (Héran, 2004).

Ces solutions, qui paraissent encore incongrues en France tant les achats sont supposés nécessiter une voiture, sont très répandues dans les villes européennes les plus accueillantes aux modes non motorisés. Pour les achats particulièrement lourds ou encombrants, la solution classique de la livraison à domicile est un complément efficace, d’ailleurs en plein essor avec le développement de l’e-commerce.

* * *

Au terme de cette étude critique, la vitesse en ville est loin d’apparaître aussi bénéfique que l’affirme la théorie standard. Si la mobilité facilitée a incontestablement joué un rôle positif au départ en réduisant la promiscuité, en améliorant l’accessibilité et la taille des marchés, les acquis sont maintenant largement suffisants. D’abord parce que les gains de temps sont illusoires, tout le monde en convient.

Mais aussi parce que les réseaux actuels de transport rapide contribuent si fortement à dédensifier les agglomérations (d’un facteur 12 en Ile de France entre le centre et la Grande couronne) que l’accessibilité s’en trouve réduite au moins de moitié en périphérie par rapport au centre. Et enfin parce que l’impact globalement positif d’une diversité croissante des destinations accessibles tend à se réduire, à cause des effets pervers de l’hyperchoix.

De plus, la vitesse ne permet pas un accès au foncier à moindre coût quand les coûts de transport finissent par dépasser les coûts du logement, ni même aux biens de consommation, alors qu’en revanche l’étalement urbain et l’accroissement des trafics qu’il génère provoque un cortège de nuisances bien réelles et, en fait, largement sous-estimées.

Si certaines sont aisément perceptibles et correctement évaluées, comme les accidents, le bruit et la pollution (Merlin, 2004), d’autres sont bien plus difficiles à appréhender, restant « invisibles » (Wiel, 2006), comme la ségrégation sociale (Berger, 2004), la consommation d’espace, la perte d’attractivité des transports publics, la disqualification des modes non motorisés (Héran, 2000) ou la dépendance automobile (Dupuy, 1999)… Ainsi, la densité, la proximité – et la modération de la circulation qui leur est indispensable – apparaissent comme les seules à permettre à la fois une diversité et un approfondissement des relations, tous deux le plus souvent sources de productivité pour les activités économiques et de

satisfaction pour les populations.

Autrement dit, la situation actuelle n’a plus grand chose à voir avec celle d’il y a un siècle. Si, à l’époque, le desserrement urbain et l’amélioration des transports étaient une nécessité urgente, désormais, la vitesse est devenue au contraire excessive et l’étalement urbain qu’elle provoque est désormais source de dysfonctionnements : baisse de l’accessibilité et nombreuses nuisances. Il est temps de revenir à une ville plus dense, un peu moins rapide et donc plus accessible, moins dépendante de l’automobile et moins gaspilleuse de ressources non renouvelables, offrant finalement une meilleure qualité de vie et une plus forte attractivité.

Frédéric Héran, Economiste au CLERSE (Centre Lillois d’Etudes et de Recherche en Sociologie et Economie), UPRESA 8019 CNRS, laboratoire membre de la MESH (Maison européenne des sciences de l’homme), et maître de conférences à l’Université de Lille 1.

Source: Actes de la Première Conférence Internationale sur la Décroissance Economique pour la Soutenabilité et l’Equité Sociale, Paris 18 et 19 avril 2008, F. Flipo & F. Schneider (Eds).

http://events.it-sudparis.eu/degrowthconference/

[1] Cette accessibilité est classiquement évaluée par la densité en habitants + emplois (ou « densité humaine ») multipliée par la surface accessible en un temps donné. Pour chacun des motifs de déplacement, cet indicateur est une approximation acceptable, car il est à peu près proportionnel au nombre de lieux accessibles pondéré par leur importance.

[2] Préfet, ancien directeur régional de l’équipement d’Ile de France de 1994 à 1996, directeur de l’Institut géographique national de 1997 à 2002, aujourd’hui conseiller du directeur de la recherche au Ministère des transports et de l’équipement.

[3] Ce résultat rejoint les conclusions d’une récente table ronde de la CEMT qui se demande si ce ne serait pas finalement « la densité de population, et non la taille des villes, qui serait le principal déterminant de l’efficacité de la production » (2006, p.8).

[4] « Si nous avons la densité, la vitesse devient vite nuisible, et si nous avons la vitesse la densité n’est plus nécessaire. » (Wiel, 2007, p. 171) « Ceux qui veulent plus de densité, quelles que soient les raisons qui les motivent, doivent savoir qu’il leur faudra brider la vitesse. » (ibid., p. 139)